Жорж Мишель.

Это имя не пользуется широкой популярностью. Его знают лишь те, кто немного внимательнее, нежели это вообще принято, изучают историю французской живописи в XIX веке. Да и те отводят художнику скромное место. Правда, ему придают значение какого-то предвозвестника так называемой барбизонской школы — той школы, которая “создала французский пейзаж”; многие даже идут дальше и готовы в нем видеть чуть ли не предтечу импрессионизма, но такие почетные аттестации носят все же сдержанный характер. Это в общем не более как succes d'estime1, нечто вроде “ретроспективного одобрения” или “поощрения”. Между тем Мишель достоин чего-то другого, и в этом легко убедиться, посетив выставку, посвященную ему в залах художественно-антикварной “галереи Ги Стэна” (2, rue La Bo?tie).

Собственник этой галереи уже несколько лет как занимается почтенным делом каких-то открытий и реабилитаций. Но нынешняя выставка едва ли не самая интересная и значительная из до сих пор устраивавшихся в галерее, и посетить ее я советую каждому интересующемуся живописью, не говоря уже о тех, кто интересуется ее историей и желает пополнить свои знания.

Впрочем, к искусству Мишеля можно подходить и без всяких знаний. Лестно для его памяти, что он, задолго до знаменитого появления Констебля в Париже, писал уже совершенно в том же духе, в каком работали англичане конца XVIII века, считающиеся за настоящих насадителей в Европе реалистического пейзажа. Интерес представляет то, что Мишель выработал свою манеру на изучении голландцев XVII века, что он копировал Рейсдаля, что он “обожал” Рембрандта. Но все это можно не знать, и тем не менее его творчество будет волновать, и тем не менее в картинах мастера можно почувствовать веяние подлинной гениальности. Если чем Мишель отличается от своих товарищей, так это тем, что в его “оркестровке” звучат ноты такой густоты, какой ни у кого другого не найти. Если разбираться в вопросе, кто создал реалистический французский пейзаж, то мы сможем найти многих предвозвестников этому предвозвестнику, начиная с Фореста, Ватто, Удри и кончая Луи Моро, Фрагонаром и Робером. В этой цепи Мишель лишь звено, тесно скованное с предшествующим и с последующим. Но, если оставить эти разборы, похожие на какие-то статистические анкеты, то открывается сущность его искусства, и эта сущность необычайно пленительна.

На меня Мишель с первого же раза, когда я увидал его картины, произвел очень сильное впечатление. То было очень давно, и впервые я его узнал не в оригинале. Но и в репродукциях, не бог знает какой точности, Мишель как-то совершенно по-особенному трогал. Быть может, тут было нечто и личное. Дело в том, что с малых лет я питаю особенную любовь к грозе. Еще будучи ребенком, я впадал в настоящий транс восторга перед грозой. При этом я ощущал дивно смешанные чувства ужаса и радости. И как прекрасны бывают сияющие из-под черных грозовых туч солнечные дали, еще пребывающие в полном мире и благополучии. Сколько чудесной красоты в том, когда эти тучи, нагрохотав и настращав, удаляются с постоянно глохнущим рокотом, заволакивая тенью другие местности и позволяя “у нас” снова водвориться балующему солнышку. Это и составляет основное, почти единственное содержание картин Жоржа Мишеля. Только это он и воспевал, как-то даже до странности пренебрегая всем остальным.

Мишеля называют также певцом Монмартра. Луи Восель находил даже, что следовало бы почтить его память, назвав одну из улиц на бютте2 именем художника, — точно и впрямь Коро, Дега и всякие другие великие мастера получили достойное памятование в том, что на углах улиц, в которых живут люди, ничего об этих художниках и не слыхавшие, прибиты дощечки с написанными белым по синему их именами. Действительно, Мишель не раз писал парижскую гору и те мельницы, коими когда-то щетинилась ее маловнушительная спина. На самом же деле разве Мишель был изобразителем вообще каких-либо местностей? Разве Монмартр он любил как таковой? Разве и эти холмы с их ветряками не служили ему просто каким-то подходящим “репуссуарным3 силуэтом” — каким-то средством резко и внушительно отделять землю от неба и создавать первый план, способствующий “особенному удалению далей”? И все это — в “аспекте грозы”, то только еще надвигающейся и заволакивающей небосклон, а то уже у проливающей небесные хляби на землю.

Жорж Мишель принадлежит к однообразным художникам. Но бывают художники, в которых однообразие выдает омертвение и носит отпечаток чего-то ремесленного, чуть ли не кустарного, и бывают такие художники, у которых повторность мотива лишь свидетельствует о силе их увлечений, об их мании. И в последнем случае эта повторность становится привлекательной и “уважаемой”. Такова была “Венецианская мания” Гварди, такова “мания” Гойена изображать родные дюны или чахлые заросли по берегам голландских рек и т. д. И у Мишеля репутация, будто он был чем-то вроде ремесленника и кустаря; будто он превратил раз ему удавшийся мотив в своего рода клише, которым он пользовался, зная, что на этот “товар” найдется всегда спрос, и ленясь поискать чего-либо другого. Но Мишель этой репутации никак не заслуживает. Я думаю, что повторность выражала и в нем какую-то его “ненасытность”. Когда он брался за палитру и кисти, его непреодолимо влекло делать то, что он особенно любил.

Как всякий большой мастер живописи, Мишель пленяет, кроме всего прочего, и своей манерой, своей фактурой. Палитра ею до крайности ограничена и может быть сведена к кости, к белилам, к жженой сиене и к охре. Лишь иногда (очень редко) он еще допускает лазурь для изображения просветов между облаками и тучами, но как раз эта чужая для Мишеля краска не украшает его картин и, наоборот, как-то дешевит их. Зато сколько всяких нюансов он находит в сочетании своих излюбленных колеров! А его жирному мазку могли бы позавидовать самые знаменитые из его современников, да и нечто близкое себе мог бы узнать в этом мазке Мишеля сам Рембрандт. Я люблю настроение, поэзию Мишеля, но не менее я люблю его “кухню”, причем, разумеется, к главным достоинствам его “способов выражения” принадлежит то, что они не только не вредят поэтичности замысла, но и способствуют ему.

Целиком рукой Мишеля писанные картины обладают полной гармонией и цельностью. И громадное большинство своих картин мастер создал без какого-либо постороннего участия. Не доверяя себе в смысле “оживления пейзажа фигурами”, он почти всегда оставляет свои ландшафты совершенно “пустыми”. Однако иногда, быть может, желая как-то “обогатить” свои картины, Мишель обращался за помощью к своим товарищам, искусным фигуристам, и те “населяли его декорации” какими-либо “действующими лицами”, то людьми, а то и животными.

На выставке имеются три характерных примера подобного сотрудничества Мишеля с другими художниками, и однако же ни один из них не может быть отнесен к абсолютным шедеврам мастера. На одной — ловкий батальный живописец Свебах (много работавший в России) изобразил извивающееся змеей по равнине войско, первые эшелоны которого проходят на самом первом плане; на другой — знаменитый “зверописец” Жак населил изображенную Мишелем поляну пасущимися овцами; на третьей — у подножия холма с мельницами блестящий виртуоз Эжен Изабэ написал партию распряженных лошадей. Картины эти вовсе не лишены прелести, все три “фигуриста” с тактом отнеслись к поставленной задаче, и их часть не лезет вперед, но как произведения Мишеля картины скорее испорчены. Типичное для Мишеля настроение в них нарушено. Первая из этих картин очень занимательна; она носит даже известный документальный характер, и она вполне годилась бы в Версальский исторический музей; картина же со стаффажем Изабэ необычайно вкусная, аппетитная картина. Однако без этого “оживления” первая картина сохранила бы, без сомнения, более лирический характер и осталась бы прекрасной картиной природы, с очень редким для своей эпохи (1797 г.) выбором мотива; во второй же мы бы лучше ощущали трагизм той заволочившей весь горизонт грозы, столь мастерски выраженной Мишелем. Впрочем, вообще многим лучшим пейзажистам “фигуры для оживления” их картин вовсе не нужны, и даже такой искусный мастер, как А. ван де Вельде, только портил произведения Рейсдаля, когда вводил в его замкнутый, суровый и грандиозный мир своих уютных и элегантных охотников, поселян или пастухов...

1938 г.

1 Успех из уважения к автору (французский).

2 Butte — холм (французский). Монмартр расположен на высоком холме.

3 Французский repoussoir от глагола repousser — отталкивать.

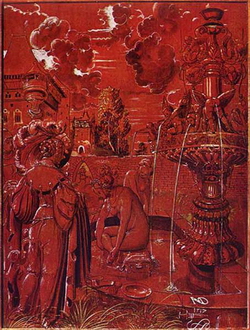

Вирсавия (Н. Мануэль Деутш) |  Диптих (Кульмбах) |  Св. Анна, заступница от чумы (Николаус Мануэль Деутш) |