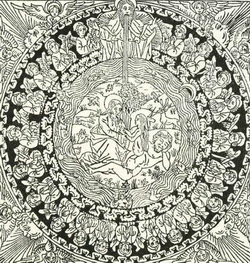

Иллюстрации к книгам

Полным контрастом постановок Головина - являются постановки Бакста. У Головина - все эскизочная импровизация, необдуманная виртуозность, поверхностность. У Бакста, наоборот, все основано на строгом и внимательном отношении к делу. Он обдумывает каждую деталь и руководит всем ensemble'eм. Он делает самые серьезные археологические изыскания, но не губит при этом непосредственности настроения, поэзии драмы. Его постановки античных трагедий если и не так свободны и блестящи в красках, как постановки Головина, то все же могут считаться идеальными постановками, так много в них внимательной мысли, тонкого понимания поэзии.

Полным контрастом постановок Головина - являются постановки Бакста. У Головина - все эскизочная импровизация, необдуманная виртуозность, поверхностность. У Бакста, наоборот, все основано на строгом и внимательном отношении к делу. Он обдумывает каждую деталь и руководит всем ensemble'eм. Он делает самые серьезные археологические изыскания, но не губит при этом непосредственности настроения, поэзии драмы. Его постановки античных трагедий если и не так свободны и блестящи в красках, как постановки Головина, то все же могут считаться идеальными постановками, так много в них внимательной мысли, тонкого понимания поэзии.

Совершенно в другом роде его постановка глупенького балета "Фея кукол", из которого Бакст создал чудную, чисто гофмановскую сказку. Сцена, где роль Бакста сводилась бы к умному и произвольному комментарию, была бы его настоящим назначением. К сожалению, однако, императорский театр не пользуется исчерпывающим образом драгоценной личностью Бакста, который не только отличный декоратор, умный, изящный костюмер, но и находчивый режиссер, полный самых свежих мыслей.

Ярче всего, кроме сцены, Бакст выразился до сих пор в книжной иллюстрации, но, странное дело, здесь, где также требуется талант комментатора, Бакст обнаруживает большую самостоятельность и зачастую не желает подчиняться посторонней мысли: его иллюстрации редко отвечают содержанию иллюстрируемых вещей. Зато они всегда полны виртуозного умения и большой стильности. Бакст изумительный, первый после Сомова, "каллиграф" русского искусства, и вот почему лучшее, что им сделано, - это чисто орнаментальная иллюстрация, вроде заставок, виньеток, концовок.

Его орнаментальная изобретательность неисчерпаема, и при твердом знании человеческой фигуры Бакст шутя справляется с самыми замысловатыми композициями. При этом дар ассимиляции у Бакста изумителен; он может до полного обмана передать любую манеру. В этом, однако, сказывается и слабость этого богато одаренного художника. Бакст не отвечает на первое требование современной индивидуалистской эстетики: он не самобытен, он скорее какой-то "болонец", виртуоз, умеющий говорить на всех языках, но не имеющий собственного стиля в выражении. Однако, принимая во внимание огромную технику его, будущее отношение к Баксту трудно предвидеть.

Если времена изменятся и жажда все новых и новых индивидуальностей будет переутолена, тогда, быть может, такие художественные личности, как Бакст, такие мастера своего дела будут оценены по заслугам, не менее того, как ныне ценятся одни чудаки и оригиналы.

Эти же черты высокой культурности и изысканного умения присущи еще нескольким молодым петербургским художникам, и в них кроется существенная разница между всем петербургским художеством и московским. Характерно то, что эти петербуржцы: Сомов, Бакст, Лансере, Добужинский, Билибин и примкнувшие к ним киевляне Замирайло и Яремич почти исключительно заняты книжными украшениями.

Эти же черты высокой культурности и изысканного умения присущи еще нескольким молодым петербургским художникам, и в них кроется существенная разница между всем петербургским художеством и московским. Характерно то, что эти петербуржцы: Сомов, Бакст, Лансере, Добужинский, Билибин и примкнувшие к ним киевляне Замирайло и Яремич почти исключительно заняты книжными украшениями.

Ими внесена в затхлую атмосферу нашего книжного дела живительная струя их удивительно "категорических по призванию" талантов, и мы, благодаря им, присутствуем ныне при каком-то возрождении (если не зарождении) русской книги.

Самый разносторонний среди этих художников - Лансере. Сфера его творчества очень широка. Ему удивительно удаются чисто декоративные сюжеты, исполняемые им то в каком-либо определенном старом стиле, то в манере, созданной им самим при помощи самого тонкого изучения природы. Но Лансере такой же, если не больший, мастер в иллюстрациях, в образных комментариях к мысли поэта или ученого. В этой сфере он часто достигает остроты впечатления, драматизма, распоряжения массами, исторического проникновения Менцеля. До сих пор особенно хороши его иллюстрации к "Царской охоте" Кутепова и к нашей книге "Царское Село", самого серьезного внимания заслуживают и его сцены старого Петербурга, его разнообразные виньетки в "Мире искусства" и в других изданиях Дягилева, и даже его юношеское произведение "Бретонские сказки".

Картина периода Бокатти и Бонфильи |  Петергоф. Цветники под Большим дворцом. 1918 г. |  Нянюшка с ребенком. 1911 г. |