1-2-3

Масленица.

Нашел же момент, когда вспоминать о былом веселье, о старинной, великолепной, отошедшей в вечность русской масленице. Можно ли было предположить, что все то, из чего она складывалась, окажется безусловно исчезнувшим через какие-то двадцать лет? И охота теперь оглядываться назад, когда даже блинов в ином доме (в очень многих домах) нет из-за отсутствия муки! Нет и масла в достаточном обилии, нет и сметаны, нет и еще чего-то очень важного для масленичного пира. Лишь погремушки веек нынче развлекают обывателя, да и то им позволили явиться только из-за “извозчичьего голода”. У веек радужный вид. Они баснословно много зарабатывают. Они привязали, кроме бубенцов, еще какие-то яркие перышки или тряпочки к дугам, они лихо подают и вежливо торгуются. Но на этом “праздник” и кончается. Даже не слышно рева гармоник и смачных, разгульных словечек...

В детстве с веек все и начиналось.

Проснешься в воскресенье, и из кроватки слышишь, как сверлят воздух серебристые колокольчики. Няня непременно доложит: “Вставай скорей, уж вейки приехали”. И хотя в сущности в этом событии ничего не было поразительного и неожиданного, однако босиком бежал к окну, чтобы удостовериться собственными глазами. Вероятно, это возбуждение являлось все по той же склонности ребенка к беспорядку, к нарушению будничной обыденщины. Извозчик, что городовой, что дворник с метлой, что почтальон с сумкой или трубочист со стремянкой, что разносчик с лотком или нищий на перекрестке, — органически сросшееся с улицей существо. Вейка же нарушитель уличной обыденщины. Во-первых, это иностранец, то в самом деле не понимающий русского языка, то притворяющийся, что он его не разумеет, — для вящего шика. Лошадь его не просто лошадь, а шведка. А затем это какой-то бунтарь, для которого законы не писаны. Он едет другим темпом, он охотно подкатывает под колеса кареты, он берет не то дешевле, не то дороже обыкновенного, на нем можно усесться и вдвоем, и вчетвером, и вшестером — скорее, нечто неудобное, но по этому самому и приятное в дни повального безумия, в дни общественных вакханалий.

Но вид вейки означал не приглашение просто на прогулку по улицам столицы, а он манил к особому путешествию — на Царицын луг. И просто прокатиться было очень занятно и весело, особенно весело, когда дороги были смяты и залиты оттепелью, когда полозья то скользили, как по маслу, то начинали дергаться по оголившейся мостовой, и вейка оказывался на мели. Но это наслаждение было простым баловством сравнительно с ритуалом поездки “на балаганы”. Тут и сам вейка принимал более торжественный вид. Он сознавал, что служит какому-то большому делу, что он видный актер в пьесе. В другое место он ехал так себе, по любезности, а сюда его несло священное сознание своей обязанности. Зато и родители ваши с удовольствием приплачивали ему лишний двугривенный, ибо они понимали, что общие правила экономии в таких случаях неуместны. Надо же было дать ребятам возможность “покутить”, а в понятие кутежа непременно входит и расточительность.

Впрочем, на балаганы не принято было у нас ездить в первый же день. И я сам почему-то любил оттягивать это наслаждение подальше, хотя задолго до масленицы и готовился к нему, и особенно острым оно мне представлялось в те минуты, когда я проезжал мимо строящихся против Летнего сада огромных деревянных храмин. Возвращаясь в темноту с Кирочной от дяди, я видел при свете луны через окно кареты лес стропил, какие-то гигантские склады материалов, какие-то зародыши будок, гор, павильонов. Этот строящийся деревянный город обещал чудеса в решете. Сюда приедет царить дед, тут загремят дьявольские карусели, тут я буду мерзнуть в ожидании представления в “театре”. Но когда вожделенная неделя наступала, то надлежало себя еще помучить. Да и в школу или в гимназию нужно было ходить до самой среды...

В первый раз, впрочем, я был на балаганах в таком раннем детстве, когда ни о какой школе для меня еще не помышляли. Был я со своими старшими братьями, и это было тогда еще, когда балаганы устраивались вдоль Адмиралтейского бульвара, — вероятно, в 1874 году.

Через эти двери я и вступил тогда в царство Мельпомены и Талии, и несомненно именно благодаря такому случаю я сразу стал с этими божественными дамами на весьма короткую ногу. Я их увидел действующими на полной свободе, перед вытаращенными от изумления взорами настоящего народа, под взрывы подлинно веселого хохота. И я познал сразу “театральное возбуждение”, я вышел из балагана одурманенный, опьяненный, безумный. Четырехлетний мальчишка тогда понял, что он сподобился приобщиться к чему-то весьма прекрасному, весьма значительному. И впечатление от этого первого моего спектакля укоренилось в памяти неизгладимым образом. Даже до сих пор, когда я, под влиянием всяких гнусных наговоров, лично переживаю ненавистный и пресловутый “кризис театра” и начинаю сомневаться в “достоинстве театра”, стоит мне вызвать в памяти то чувство экстаза, в котором я тогда очутился после апофеоза, как я уже весь исполняюсь безусловной верой в абсолют театра, в его благодать, в его глубокий человеческий смысл.

Из благодарности за доставленное наслаждение я запомнил с самых тех дней и имя содержателя “моего первого” театра. Это был Егарев, — небезызвестный тогдашний антрепренер, устроивший, если не ошибаюсь, несколько позже “сад развлечений” на Офицерской. Может быть, это был самый обыкновенный аферист, может быть — большой пошляк. Возможно, что он жив и по сию пору, что занимается каким-нибудь совершенно нехудожественным промыслом, забыв и думать о своих театральных начинаниях. Но мне Егарев с того дня, и долгое время, представлялся каким-то магом. Я даже придумал себе его наружность. Он должен был быть с ласковыми глазами, с бородой клином, с начесанными на лоб волосами, а костюм у него должен быть зеленоватый, слегка смахивающий на охотничий, на егерский.

И самое представление я помню, как сейчас. Это была настоящая пантомима с Арлекином, Пьерро (которого публика звала, к моему негодованию, мельником), Кассандром, феями, чертями и пр. и пр. Первое действие изображало нечто вроде рощи, справа был холм, в котором моментами сквозились всякие видения, слева трактир с навесом. Приезжал шарабан, у которого отлетало колесо и из которого вываливались очень нарядные люди. Под навесом они оправлялись и пировали. Арлекин прислуживал. За какую-то провинность его затем убивали, что доставляло большую радость его коллеге — Пьерро. Последний, оставшись наедине с трупом, разрезал его на части, а затем глумился над покойным, составляя снова члены самым нелепым образом. И вдруг наступал полный переворот. Появившаяся в белом бенгальском огне фея своей волшебной палочкой возвращала Арлекина к жизни, да и сам Арлекин становился каким-то волшебным существом. Его поварская batte1 (как по-русски?) приобретала чудотворную силу, и все, чего он ни касался ею, сразу становилась ему послушным.

1 Колотушка, мешалка (французский).

1-2-3

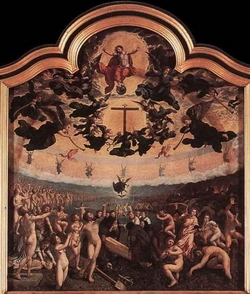

Л.С. Бакст в своей мастерской. 1908 г |  Страшный суд - cредняя чась триптиха (Бернар д'Орлэ) |  Н.К. Рерих в своей мастерской. Начало 1910-х г. |