1-2-3-4-5-6

* * *

За разочарованием в Левоте последовало и разочарование в академическом учении. С каким священным трепетом вступал я в этот храм, в котором получили свое воспитание и мой отец и двое из моих братьев, в котором всего год назад было торжественно отпраздновано пятидесятилетие художественной деятельности моего отца. Мне казалось, что в Академии все еще живет дух, которым питались Шебуев, Брюллов, Бруни. И до чего же мне стало скучно, когда я убедился, что это не так, что в этом прекрасном и величественном здании царит та же унылая, бездарная казенщина, от которой меня уже тошнило в моей первой гимназии! Я теперь понял, что имел в виду папа, когда он, с сокрушенным видом покачивая головой, отзывался о своих академических коллегах — о бывших своих самых близких друзьях — об индифферентности ко всему Кракау, о подхалимстве перед властью ректора Резанова, о путаных интригах остальных, об их мелком тщеславии. И как раз эти папины друзья превратились теперь, после того, как я попал в их ведомство, в недосягаемое “начальство”, в каких-то олимпийцев. В прямое прикосновение я пришел с какими-то чиновниками, канцеляристами, надзирателями, инспекторами, и все это были люди, которым, очевидно, не было никакого дела до искусства. Чуждым, к сожалению, оказалось искусство и моим товарищам. Эти молодые люди выбрали художественную карьеру, не имея ни малейшего понятия о художественных идеалах, они о них вообще не думали, просто не нуждались в них. Среди них выделялся некий Фома Райлян — мальчик лет пятнадцати (которому нельзя было дать больше тринадцати). Он держал себя как подобает гению, гордо, заносчиво, и за ним вечно тащился целый хвост его поклонников, с пиететом прислушивавшихся к тому, что он вещал, то сидя во время перерывов между занятиями на скамейке в коридоре, то в вонючей “курилке”, то в столовке. Меня он сначала заинтересовал, но, прислушавшись к этим его монологам, я удостоверился, что и его волновали не вопросы красоты и мастерства, а самые прозаические. Он с жаром громил заведующих кухней за плохую стряпню, он жаловался на то, как скудно живется стипендиатам, как мало предоставлено свободы русскому художнику, подразумевая под свободой отнюдь не свободу фантазии, а нечто совершенно иное — политическое. Иногда Райлян переходил и к критике тех или иных художественных произведений, но то была сплошная фразеология, неразбериха и безнадежный провинциализм.

Не лучше обстояло дело с самим учением. До декорационного класса, который главным образом я имел в виду, поступая в Академию, я смог бы добраться только после долголетнего подготовительного искуса. Сначала мне казалось, что я этот искус одолею довольно скоро. Мне казалось, что стоит лишь слегка приналечь, и я уже через несколько недель перейду из “головного” класса в “фигурный”, а там недалеко и до натурного, после чего я смогу пользоваться наставлениями профессоров декорационного класса. Каждый месяц (или каждые две недели — я сейчас забыл) ставилась новая “голова” (гипсовый бюст — слепок с античного), ее надлежало срисовать жирным итальянским карандашом на большом листе “ватманской” бумаги. Вследствие необходимости продолжать свои занятия в гимназии, в Академию я являлся лишь на вечерние классы, когда колоссальной величины бюст был освещен газовой, во много рожков, лампой, распространявшей чудовищную жару в помещении, и без того уже свыше меры натопленном. Стояла мучительная духота, соединявшаяся с отвратительным запахом, происходившим, вероятно, от малогигиенических бытовых условий, в которых протекало существование многих моих бедняков-товарищей. Первое время я был так наэлектризован, что на все это не обращал внимания. Даже потерпев некоторый конфуз от получения за свои первые две “головы” (помнится, одна была Юпитера Отриколи, вторая — Дианы) высоких номеров1, приравнивавших меня к последним бездарностям, я еще не потерял бодрости. Но когда и третья моя “голова”, на рисование которой я положил все свое умение, опять оказалась среди пятого десятка, то я приуныл, и приуныл главным образом потому, что не понимал, чем заслужить одобрение моих преподавателей.

Преподавателей в этом “головном” классе было четверо: три старика и один молодой. Ни один из них не делал каких-либо замечаний, не давал советов. Двое — почтенный иконописец (во вкусе Неффа и поздних немецких назарейцев) и гравер Пожалостин просто молчали, глядя на мой рисунок, третий же, медальер Пожалостин, вносил в любой рисунок всегда одну и ту же поправку — прибавляя жирным нестираемым карандашом сантиметра три затылку, отчего Луций Вер или Цицерон вдруг оказывались болящими водянкой. У этого профессора это была всем известная и совсем необъяснимая мания; некоторые ученики нарочно вперед утрировали объем задней части головы — и все же Пожалостин прибавлял еще затылка и все в той же мере. Но и молодой, наиболее общительный Новоскольцев, “исторический живописец” — надёжа тогдашней Академии2, садясь проверить рисунок, только что-то, не выпуская дымящей сигары изо рта, мямлил, что-то про себя сверял, и, не удостоив ни одного прямого замечания, переходил к соседнему академисту.

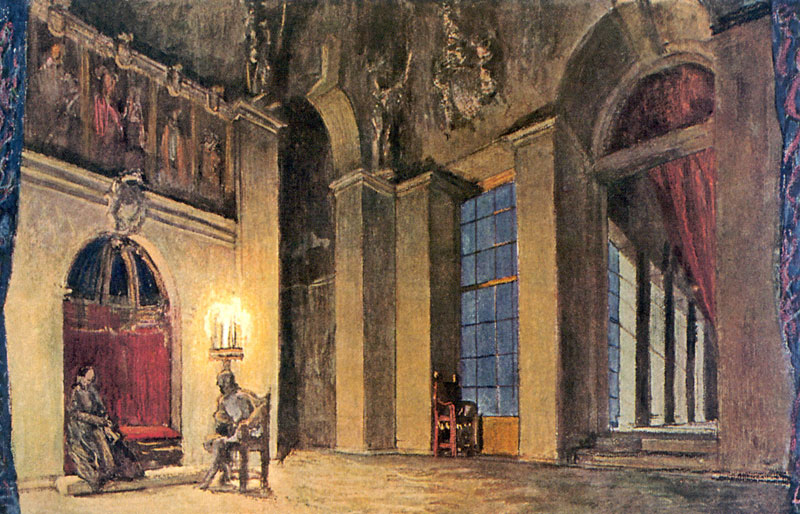

Окончательно был я деморализован, приняв участие в “композиционном конкурсе”. Этот конкурс задавался ежемесячно (а может быть раз в два месяца), и в нем мог принять участие любой академист, хотя бы и только что вступивший вольноприходящий. В этой общедоступности испытания можно было усмотреть одну из немногих положительных сторон тогдашней академической системы. Задаваемая профессорской коллегией тема (всегда “исторического” характера) выписывалась на листке бумаги, который клался в витрину под ключом, а рядом был раскрыт известный костюмный увраж Готтенрота3 на той таблице, на которой были изображены типы костюмов соответствовавшей эпохи. Витрина стояла среди довольно большой залы, все стены которой были завешаны рисунками и акварелями, заслужившими в разные времена одобрение академического ареопага. Рядом с эффектным a lа Гюстав Доре сепиями Семирадского висела еще совершенно строго классическая акварель Солнцева, изображавшая какой-то эпизод из византийской истории, и т. д. Занятно было разглядывать эту пеструю по духу, краскам и приемам коллекцию, мечтая о том, что авось и моя композиция найдет себе здесь место... среди этих “проб пера великих предшественников”...

1Номер первый, второй и т. д. присваивались в Академии художеств самым лучшим работам, поэтому, чем неудачнее был рисунок, тем более “высокий номер” он получал.

2Новоскольцев А. Н. (1853 — ?) — до поступления в Академию ученик В. Г. Перова, подавал надежды картиной “Последние минуты митрополита Филиппа” (1889).

3Hottenroth Fr. Trachten-, Haus-, Feld- und Kriegsgerathe der Volker alter und neuer Zeit. Stutg., 1877. Готтенрот Ф. История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия народов древних и новых времен, тт. I и II. СПб. — М., 1885 (перевод с немецкого С. Л. Клячко).

1-2-3-4-5-6

La Cucana (Франциско Гойя) |  Сцена у фонтана (Замок Сандомирского воеводы). 1907 г. |  Петр I на прогулке в Летнем саду. 1910 г. |