1-2

Лишь воскрешая в памяти шедевры Сёра, помянутую “Grande Jatte”, филадельфийских “Натурщиц” (“Les Poseuses”. Картина выставлялась в Париже проездом из Германии лет пять тому назад, отливающий же перламутром эскиз к ней — на выставке.1 или равное с ними по значению лондонское “Купанье”, можно, стоя перед стеной Сёра на выставке, воскресить в себе более или менее верное представление о художнике и его исканиях. Первые дни середину этой стены занимал “Цирк” (повторяю, картина, не характерная для Сёра и прямо даже пугающая, но теперь ее здесь заменил одолженный семьей художника пейзаж “Берег реки с гуляющей дамой”, а по бокам его помещены два замечательных приморских мотива (один из них принадлежит Рольфу де Маре), и вот эти три картины если и не являются сами по себе особенно значительными, то все же они помогают как вспомнить ушедшие в чужие края шедевры, так и понять то обаяние, которое оказывало искусство Сёра на современников, и в особенности на молодежь. В них так же, как и в “Grande Jatte”, особенно внушительно действует строгость, та выдержка, с которой художник неотступно преследовал раз поставленную задачу. Это настоящие подвиги художественной воли. Установив тему, выбрав “отрезок действительности” и эффект освещения, Сёра затем засаживался за свою, похожую на вышивание или мозаику, работу, ставя мазок одного цвета рядом с мазком другого, “добавочного”, и производя эту работу с неослабной последовательностью. Самое удивительное при этом та скованность темперамента, которой он добивался и которую он достигал. Нигде взлета, нигде отступления или хотя бы случайно “нервного дерганья”. Ровно, шаг за шагом, как на ткацком станке, подвигался кропотливый труд, но не это усердие трогает и восхищает, а то, что художник действительно достигал поставленной цели, что атмосфера у него действительно сияет, как ни у кого, что “valeur” каждого тона получает полную вескость и утверждение, а в общем эта “вышивка” сплетается в тончайшую, чарующую своей серебристостью, гармонию.

В этом красота и чудо искусства Сёра, — то самое, что могло кружить головы, в чем люди, не порабощенные школьностью, могли увидать новые пути, по которым тем заманчивее было идти, что, кроме чар искусства, пленяла еще и иллюзия какой-то научности, а ведь авторитет науки в конце XIX века был абсолютен. Однако был ли это действительно совершенно новый путь и стоило ли во имя его наложить запрет на другие художественные импульсы? Хорошее ли это вообще дело для художника, для этого “аппарата интуитивности”, совершать над собой подобные подвиги аскетизма, тaк себя сдерживать, давить и скреплять? Не кроется ли в этом настоящая и очень опасная ересь? Не ее ли и почувствовал Стевенс, не против ли нее он (и ему подобные) ополчались, желая уберечь и художественную молодежь, и общественное мнение от слишком рискованных для самого существа искусства экспериментов?

Ведь здесь не только получается противопоставление какого-то аполлонического начала дионисийскому, но самое это аполлоническое начало лишается своей действенности, оно погружается в какую-то странную летаргию. Впечатление жизненности даже от лучших картин Сёра сменяется, по мере того, что вглядываешься в них, впечатлением тяжелого, цепенящего сновидения. Все застывает, все как будто отодвигается в потусторонность...

Сам Сёра как будто сознавал это и пытался бороться с этим оцепенением. Тогда он и обращался к таким более свободным темам, как “Цирк” или как тот “Канкан” (Le Chabut), первоначальная мысль которого имеется на выставке. Но его верные последователи, с Синьяком во главе, при всем своем нелицемерном культе безвременно их оставившего учителя (Сёра было всего 32 года, когда случайная болезнь внезапно выхватила его в самый расцвет его творчества), верные последователи эти изменяли основным принципам учения еще чаще. Более упорно и строго придерживались формулы дивизионизма Анри-Эдмон Кросс (настоящая фамилия которого Делакруа) и в начале своей деятельности бельгиец Тео ван Риссельберг. Но как раз самый близкий из друзей Сёра (удостоившийся быть изображенным в великолепном карандашном рисунке мастера) Поль Синьяк отходил и от формулы и особенно от приемов в наиболее своих живых и ярких картинах, обращаясь с дивизионизмом совершенно свободно...

Влияние дивизионизма на живопись конца XIX века и начала XX века было огромным. Почти все мало-мальски выдающиеся художники за последние пятьдесят лет пробовали в известный период своей деятельности использовать новую теорию и исполнялись веры в ее спасительную “научность”. Даже несколько художников академического уклона не оставались свободными от этих влияний. Так, с особенной виртуозностью пользовался пуантелизмом один из любимейших мастеров официального мира — Анри Мартен, и это пользование, несомненно, сохранит за его несколько черствой по чувству стенописью известную пленительность. В большей или в меньшей степени дивизионизму обязаны своими успехами и художники других стран Европы и Америки. Длинный список их занял бы здесь слишком много места. Кое-кто и в России увлекался (временно) дивизионизмом, и как раз Врубель был один из тех, кто сумел сухую его формулу подчинить всей пылкости своего темперамента, что и помогло ему создать самые яркие и пленительные из его живописных вымыслов, начиная с “Восточной сказки” и кончая “Демоном”.

1934 г.

1 Примечание автора.

1-2

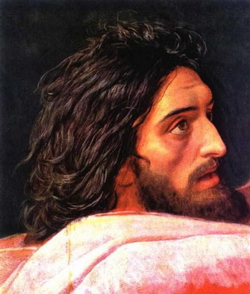

Жених, выбирающий серьги для невесты (Иванов А.А., 1838) |  Голова Иоанна Крестителя (А.А. Иванов) |  Нагой мальчик (А.А. Иванов, этюд) |