1-2-3

От дома-музея Боткина, к сожалению, остались лишь его стены, воспоминания и настоящее издание, затеянное еще в те времена, когда собрания, здесь представленные в избранных экземплярах, находились еще в этих стенах, соседствуя друг с другом и этим своим сопоставлением вещая об исключительном вкусе, о высокой культурности собравших их хозяев. К счастью, удалось эту книгу, несмотря на труднейшие условия, в которых находится все книжное и художественное дело в России, осуществить, и ныне она является единственным памятником о той личности, которую можно считать одной из наиболее характерных для последних лет XIX века и для первого десятилетия XX. Перелистывая эти таблицы, переходя от рисунков к фарфору, от всяких безделушек к целым обстановкам, от египетского фараона к демону Врубеля, от Брюллова к Сомову, от хрустального surtout de table1 к елизаветинскому трельяжу, — всякий, с любовью изучающий эти “тени собрания”, должен будет пожалеть о том, что он уже не увидит все эти вещи в одной целостности, отражающей целостность одной из самых изощренных и “наполненных” натур. И особенно он должен будет пожалеть о том, что он не был знаком с автором этого художественного произведения (ибо в целом дом Боткина был таковым), не услышит совершенно особенной речи Сергея Сергеевича, этой насыщенной художественным восторгом речи, не получит от него того, что мы все получали, — бодрость и радость.

И вдруг вспомнился мне еще один вздорный, но характерный случай. Мы ехали как-то вместе с Сергеем Сергеевичем из Москвы и тут под впечатлением каких-то приятных известий, (не то какая-то наша выставка вышла нам же самим на удивление удачной, не то особенно повезло дягилевскому делу, которое то переживало периоды крайней удачи, то грозило совершенно и со скандалом лопнуть) Сергей Сергеевич оказался в одном из своих самых радостных и — скажу прямо — дурашливых настроений. Лейб-медик, профессор академии, член Академии художеств, известный ученый, человек, с которым считался весь Петербург, расшалился, как ребенок. Он все время заливался своим тихим, несколько сдавленным смехом, а периодами принимался вдруг щипать своих компаньонов по купе, тискать и всячески мучить. Думается мне, что я недаром вспомнил об этой подробности. Как в первой нашей встрече Сергей Сергеевич поразил меня своею моложавостью, так в эту забавную ночь я как-то особенно почувствовал его как человека. Он был искренне верующий, очень богобоязненный христианин, но это не мешало тому, что и во всей его наружности, и во всех внешних проявлениях его личного взгляда сквозили какие-то черты “язычества”. Недаром лицом и сложением он напоминал молодых, сильно белокурых, очень приятных, веселых, но немного жутковатых (от слишком большой жизненной кипучести) сатиров. Эта какая-то его органическая “дикость” была одной из главных его прелестей, и она же как-то особенно чарующе вязалась с его утонченной культурой. В нем человеческая порода, несмотря на все наслоения цивилизации, сохранилась в почти первобытной свежести, и внезапно она проявлялась в каких-то смешных, но и прелестных поступках, “достойных разве только кентавра или фавна”. Не боюсь вплести еще это воспоминание в мой венок давно уже скончавшемуся другу. Не в хулу я вспоминаю об его шалостях, а напротив, в них я вижу чуть ли не самое ценное из того, что в нем было, — проявление той самой стихии (пусть это огонь Прометея, пусть огонь Логе), которая и сделала из доктора Боткина мудрого и искусного врача, из коллекционера Боткина — живого, страстного художника своего собирательского дела, из хорошего друга — активного, верного, незаменимого сотрудника.

К сожалению, внешнее великолепие этого “полубога” таило в себе убийственную червоточину. На вид он казался здоровяком, и я был уверен, что он должен пережить всю нашу компанию, хотя и был старше нас всех. На самом же деле смерть коварно подкралась к нему из-за угла и одним взмахом перерезала нить этой радость несшей и ободрявшей всех нас жизни. Во вторник вечером я расстался с ним, он был слегка утомлен после какого-то скучного заседания, а утром в четверг его уже не стало, и живой, кипучий, страстный человек лежал холодным трупом с выражением нерушимого, далекого от суеты покоя на том лице, которое умело быть таким веселым, жизненным и счастливым.

1924 г.

1 Парадная ваза, ставившаяся в торжественных случаях в центре накрытого стола (французский).

1-2-3

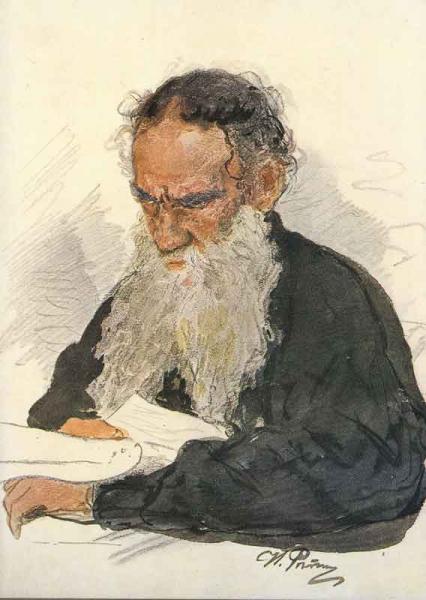

Группа крестьян (А. Г. Венецианов, пастель) |  Портрет А.Ф. Писемского (И.Е. Репин) |  Лето (А.Г. Венецианов) |