1-2-3-4

Увы, не нахожу в себе слов, подобных этим, для выражения впечатления, произведенного на меня Владимирским собором. Между тем я главным образом именно для него предпринял далекое путешествие. Задавшись целью написать историю русской живописи за последние два столетия, я не мог не высказать в ней свое суждение о таком значительном памятнике русской живописи, не увидав его собственными глазами в действительности. Владимирским собором русские люди той эпохи гордились так, как разве только современники Рафаэля и Микеланджело могли гордиться фресками обоих мастеров в Ватикане. Считалось, что в этих стенных картинах и, в особенности, в колоссальном образе божией матери с младенцем на руках в полукружии абсиды, русское религиозное чувство вылилось целиком. Сотни тысяч наших соотечественников верили, что это так, а у некоторых это поклонение Васнецовской “Мадонне” доходило до известной экзальтации. Однако, увидав роспись Владимирского собора на месте, я простился с какими-либо иллюзиями. Я был глубоко огорчен, но огорчился я не столько по вине Васнецова, сколько потому, что энтузиазм, возбужденный у нас стенописью Владимирского собора, наглядно свидетельствовал о чем-то чрезвычайно неблагополучном в состоянии религиозного чувства во всем русском обществе. (Подобное же огорчение охватывает меня ныне (в 1954 г.) когда я усматриваю, в какое чудовищное изуверство превращается религиозное чувство части французского общества, допускающее всякие кривляния известного церковного снобизма. Все же фальшь Васнецова содержит в себе долю подлинного воодушевления; если в его творчестве и нельзя найти много “божественного”, то все же это не бесовщина, тогда как через модернистские гримасы сквозит несомненное издевательство дьявольского начала!) Лично к Васнецову я, обозревая живопись Владимирского собора, скоро исполнился известного почтения. Я увидал огромный труд, причем труд весьма одаренного художника. Но беда была в том, что этот даровитый мастер взялся за задачу, которая была ему не по плечу! Не дано личным одиноким усилиям (при самой доброй воле) в условиях современной жизни преодолеть тот гнет духовного оскудения, которым уже давно болеет не только Россия, но и весь мир. Фальшь, присущая “стенописи” Владимирского собора, не личная ложь художника, а ложь, убийственная и кошмарная, всей нашей духовной культуры.

Еще более я был огорчен во Владимирском соборе своим “другом” Нестеровым. Его запрестольная картина, изображающая “Рождество Христово”, выдает и ужасающий дурной вкус и нечто сладковато-дряблое, что художник пытается выдать за нежно-благоухающее. И это не была частичная неудача — это выдавало в Нестерове нечто “непреодолимое”, что расцвело затем махровым цветом в его церковных картинах для церкви в Абастумане. В них Нестеров проявил уже настоящее “художественное ханжество”. До этого момента я был склонен, закрывая глаза на многое, что мне претило, ждать от него какого-то исправления, какого-то поворота к тому, что когда-то составляло прелесть его первых выступлений, его “Видения отрока Варфоломея” и “Св. Сергия в лесной пустыне”. Однако после того, что я увидал это “Рождество”, я понял, что Нестеров безвозвратно потерян для подлинного искусства. Этот человек таил многое весьма значительное, однако не то заботы суетного света, не то какой-то изъян в его духовном существе, не то помянутые общие условия культуры задушили в нем эти благие семена, и личность религиозного живописца Нестерова осталась каким-то печальным недоразумением. Впрочем, под конец жизни, когда в России водворилась власть, вообще чуждая религии, религиозные измышления Нестерова оказались ни к чему не применимыми, он “лучше нашел себя” в писании портретов, некоторые из них отличаются довольно сильной характеристикой.

* * *

Во многих смыслах и художественной личности Врубеля грозит подобная же переоценка. По крайней мере, я так думаю теперь, тогда как в течение нескольких лет я был убежден, что Врубель действительно гениальный художник. Спрашивается, однако, было ли то мое суждение “вполне свободным” или оно зависело от разных влияний и больше всего от собственного желания в эту гениальность Врубеля поверить. Проверяя после стольких лет свои тогдашние убеждения, мне кажется, что я не был свободен от посторонних влияний, и больше всего действовало то внушение, которому я подвергся со стороны моего друга Яремича. Вот кто был искренним и безусловным поклонником Врубеля, и это до такой степени, что он заражал своим увлечением и других. Действовало при этом то, что Яремич лично хорошо знал Врубеля, так как жил в постоянном и близком общении с ним в Киеве, где он ему и помогал при орнаментальной росписи стен и сводов Владимирского собора. Из рассказов Степана Петровича я начал было познавать Врубеля, точно и я с ним состоял в близких отношениях. Я узнал всю его подноготную, все, что в его существовании было печального, романтического, а в нем самом “демонического”. Я через Яремича полюбил Врубеля и как человека, а это отозвалось на моем приятии его в душу как художника. Постепенно, однако, это наваждение стало затем (уже после безвременной кончины впавшего в безумие художника) рассеиваться, и теперь у меня к Врубелю как к человеку если и осталось чувство большой нежности, пропитанное жалостью, если я и признаю, что это был один из самых действительно одаренных натур конца XIX в., то все же я должен признаться, что мое отношение к нему было когда-то преувеличенным, что “гениальный по своим возможностям” художник оставил по себе творение в целом фрагментарное, раздробленное и по существу такое, которое гениальным назвать нельзя. Крупицы “божественности” приходится в нем выискивать с трудом, отметая черты и вовсе недостойные, нелепые, моментами даже безвкусные и тривиальные.

Однако я забежал вперед, теперь же надо вернуться к осени 1899 г. и к моему пребыванию в Киеве, отмеченному, кстати сказать, совершенно райской погодой, удивительной ясностью и теплом, при полном отсутствии гнетущего зноя. Бродя пешком и разъезжая в такой дивной атмосфере по Киеву, я испытывал целыми днями такой силы блаженство, что во мне даже забродили мечты, не перебраться ли нам всей семьей в Киев.

В последний из таких райских дней я побывал и в лежащем на окраине города Кирилловском монастыре, специально для того, чтоб ознакомиться в нем с работами Врубеля. Посвятил я этому обозрению часа три и если и не покинул собор в состоянии какого-то восторга, то все же я был поражен тем, с каким мастерством написаны очень своеобразные “местные образа” в иконостасе (и особенно изображенная сидящей с младенцем на руках богородица) и с каким, я бы сказал, “вдохновенным остроумием” он же реставрировал древние фрески византийского характера, а местами заново сделал к ним добавления (иные из этих добавлений прямо принадлежат целиком кисти Врубеля). Всюду пиетет к старине гармонично сочетается с порывами творчества свободной фантазии.

Следующая глава

1-2-3-4

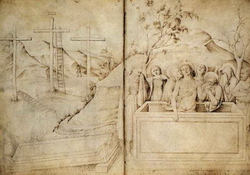

Иллюстрация |  Плач над телом господним (Якопо Беллини, рисунок) |  Хоровод блаженных в раю (Фра Беато Анджелико) |