1-2-3-4-5-6

“Королем с головы до ног” был Лир, и так же точно аристократом всегда и везде был Дега, — и был он им даже тогда, когда брался за самые скабрезные темы, представлял такие milieux1, от которых всякого приличного человека поташнивает (целый ряд их на выставке, в группе его изумительных гравюр-монотипий). В этом есть нечто сходственное у Дега с Тулуз-Лотреком, который и находился под сильнейшим влиянием своего старшего и более мощного собрата... Но Тулуз-Лотрек, при всей своей неоспоримой “чудесности”, все же рядом с Дега представляется дилетантом; “чудесность” его скорее эмоционального порядка, нежели формального. В нем больше от литературы, его сюжеты не всегда свободны от анекдотичности, и легче рассказать его произведения. Дега остается всецело и только пластическим художником — при этом таким мастером своего дела, каким вообще на протяжении всей истории искусства всего наберется несколько десятков. Подумайте только, несколько десятков — на десятки миллиардов человеческих личностей и на тысячи весьма замечательных, весьма прекрасных, весьма приятных художников, не могущих, при всей своей значительности и прелести, равняться с ним и вообще с теми, кто, как он, были отмечены особой благодатью... скажем, Аполлона. Нередко слышишь обвинение Дега в сухости. Среди нашей сбитой с панталыку молодежи существует мнение, что это был художник с зачерствелой душой, что в нем не было никакого темперамента, и ему же “попадает” за самую его живопись, за краски; в первой-де отсутствует всякий непосредственный порыв, а в красках нет звучности. В особенности же огорчает “нынешних” его законченность — нечто такое, что само по себе считается достойным презрения. Действительно, Дега искал эту законченность, искал ее подчас с каким-то прямо-таки мучительным исступлением, и в этом преследовании законченности он создавал формы, слишком на современный развращенный вкус совершенные. В красках он искал таких нюансов, которые ускользают для глаза, не обостренного постоянным вглядыванием в природу, а пристальное вглядывание в природу тоже не очень теперь поощряется. В произведениях Дега очень много воли, рассудка, расчета, и в этом он характерный француз — плоть от плоти готических архитекторов или же таких художников, как Жеган Фуке, как Пуссен, как Энгр, с которым его особенно любят сравнивать и к которому он и сам питал особенный пиетет. Однако в готических соборах, при всей их строго математической рассчитанности — главное все же полет мысли, и то же самое мы можем найти в искусстве всех названных художников, и точно так же ни воля, ни рассудок, ни расчет не мешали Дега создавать вещи, характеризовать которые можно только словом “вдохновенные”. Во всяком случае никак нельзя обвинять в черствости, в сухости такого мастера, который в любой жест, в любой поворот головы, в любую складку платья вкладывал самую нежную, самую хрупкую и чарующую грацию.

Чем было сердце Дега, мы не знаем, — быть может, не знал он его и сам или же “не доверял ему, стыдился его”, бравировал его требованиями, старался сам перед собой казаться более сухим и циничным, нежели то было на деле. Сентиментальность не была в духе воспитавшего его времени и той среды, из которой он вышел. Напротив, c'еtait de mise2 быть (или, по крайней мере, казаться) равнодушным, бессердечным, и под такой маской даже люди, обладавшие большой чуткостью, доходили иногда до последних границ грубости. Во всяком случае, Дега, взяв в руку карандаш или кисть, оказывался во власти того начала, которое составляло “самую последнюю суть его существа”, а эта суть направляла его внимание на такие тонкости в отражениях духовного начала, которые ускользают даже от художников, превращавших в основную задачу своего искусства передачу всевозможных душевных переживаний.

Пусть даже помимо его сознания, но искусство Дега было всецело одухотворено, и даже трудно найти во всем прошлом художественном творчестве нечто более одухотворенное, нечто такое, что действует более вкрадчивым образом на нашу психику, нежели искусство Дега, в котором гораздо больше таинственности, нежели это обыкновенно думают.

Дега, при своем страстном обожании правды (голой, материальной правды), в общем как будто пытался игнорировать то начало, которое называется духовным (без которого, однако, просто нет искусства), и тем не менее это начало одолевает все поставленные рассудком художника преграды и заполняет сплошь его творчество.

Если мы продолжаем без конца изумляться тому, что у Дега жизнь схвачена с такой правдой и с такой точностью, то это потому, что в силу особого дара ясновидения художник подмечал во всяком явлении (будь то вульгарнейший жест парижской гетеры или нервный перебор конских ног) такие тонкости, которые не запечатлеть и самой совершенной фотографии, которых не зарегистрирует самый чувствительный аппарат. Это все такие явления, которые просто находятся вне досягаемости наблюдений, производимых на одной только чисто научной основе. Если искусство Дега продолжает волновать, то это потому, что и в нем, как во всяком истинном искусстве, заложено нечто таинственное и чудесное, что иным словом, нежели “мистика”, пожалуй, и не назовешь.

Обсуждение отдельных произведений Дега на прекрасной, только что открывшейся в Оранжерее Тюильрийского сада выставке я отлагаю до следующего раза.

Как творчество всякого очень большого художника, так и творчество Дега многообразно и в смысле технических приемов, и в смысле объектов изучения. За что только он ни брался! И во всем оставался таким же мастером — с виду свободно и легко создававшим свои неподражаемые творения, на самом же деле достигавшим каждой поставленной цели с повторными и неустанными усилиями. (Одним из способов добиваться в рисунке того, что ему было нужно, являлось бесконечное их перекалькирование. К тому же способу прибегал Серов.)3 Выставка отражает это многообразие творчества Дега. На ней более или менее пропорционально представлены все его техники: и рисунки карандашом, и рисунки углем или кистью, и пастели, и масло, и гравюра, и литография; представлены довольно соразмерно и все его излюбленные темы. Не исключены копии со старых мастеров, на которых Дега уточнил и утончил свою манеру, и историческая живопись, в которой мастер пробовал свои силы в начале деятельности, но к которой возвращался и впоследствии. Непропорционально мало портретов, но это объясняется тем, что всего два года назад в той же Оранжерее была выставка, специально посвященная Дега как портретисту.

Исторические сюжеты особенно поражают сейчас в творении Дега, они представляются какой-то аномалией, чуть ли не нонсенсом. Как-то не укладывается в нашем сознании то, что художник, такой чуткий к окружающей действительности, такой живой и непосредственный, мог “утруждать свое воображение”, стараясь воспроизвести (и притом в монументальном размере и с известной стилизацией) события давно минувших дней, для которых требовались чуть ли не археологические изыскания. Поражает даже в этом какое-то простодушие, которое опять-таки плохо вяжется с представлением о Дега. Но и Дега был сыном своего времени, а в середине XIX века академическая традиция, идеи “высокого” искусства, владели еще и весьма передовыми умами. Кроме того, трудно было Дега не поддаться соблазну пойти по стопам тех двух художников, которых он особенно ценил, — Пуссена и Энгра. Как и их, его манило в исторических сюжетах найти неожиданный подход, представить прошлое с полной убедительностью, по-новому и по-правдивому. Однако примером того, насколько все же такая задача была ему чужда по существу, может как раз служить на выставке очень крупная по размерам, оставшаяся неоконченной, картина “Дочь Иевфая”.

1 Круги, среду (французский).

2 Было принято (французский).

3 Примечание автора.).

1-2-3-4-5-6

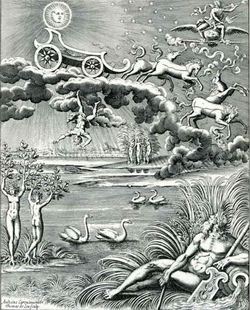

Вакханка, поящая Амура (Бруни Ф.А., 1828) |  Геркулес у Омфалы (Приматиччо) |  Фаэтон (Антуан Карон) |